Jack Munayer, der Local Programm Coordinator von EAPPI, schildert im Interview mit PWS, was das Jerusalem-Büro alles unternimmt, um die Menschen und Gemeinschaften in Palästina/Israel auch ohne Präsenz von internationalen Menschenrechtsbeobachter*innen zu begleiten und international auf das Geschehen in Palästina/Israel aufmerksam zu machen. Welchen Fokus seine Arbeit zurzeit hat und mit welchen Herausforderungen das Jerusalem-Team aktuell konfrontiert ist, erfahren Sie hier. PDF Version.

Olive trees know neither religious nor territorial boundaries and bear fruit even under occupation. With the annual olive harvest season commencing, the WCC launches a global initiative this week, highlighting the spiritual, economic and cultural importance of the olive harvest for Palestinian communities, and witnessing to the impact of the occupation.

The objective of the initiative is to express solidarity and raise public awareness of the constraints and injustices Palestinians endure, along with continuous threats, harassments and vandalization of their land and property.

„The olive harvest is highly significant for the Palestinian communities of the West Bank. It brings people together in a joyful and festive mood around one of their most important traditional sources of income. Harvesting under safe and peaceful conditions is critical for the lives and livelihoods of Palestinian farmers and their families,“ says interim WCC general secretary, Rev. Prof. Dr Ioan Sauca.

The WCC invites all member churches, partners and people of good will to join the initiative and come together in prayer for peace and justice, and a rich olive harvest.

While farmers are busy bringing in their harvests, traditionally this is also a time to celebrate and be grateful for the fruits of life that the olive trees provide. What makes this year different is that restrictions around the COVID-19 pandemic, along with the absence of onsite accompaniers since March, has compounded the vulnerability of Palestinian communities in the occupied territories. Still, the WCC Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (WCC-EAPPI) and its partners remain firmly committed to promoting peace and justice for Palestinians living under occupation. The situation on ground for vulnerable communities will continue to be monitored and communicated, while physical accompaniment will be resumed as soon as restrictions are lifted.

„The olive harvest season provides an opportunity to once again remind the world about the hardships and injustices the Palestinian people face under occupation. In a time dominated by concerns around COVID-19, this initiative sends a clear signal that the Palestinian people are not forgotten and that the Christian fellowship will continue to raise its voice against oppression and violations of human rights. It is a vital part of our Pilgrimage of Justice and Peace,“ Sauca explains.

The olive harvest initiative is launched in close cooperation with ecumenical partners worldwide, as well as local churches and faith communities.

You are cordially invited to the initiative launch webinar!

On Wednesday 21 October the World Council of Churches hosts a webinar open to the public covering the cultural, economic and spiritual aspects of the olive harvest. You can find the details here.

To participate on social media, use #PeacefulHarvest and follow the WCC and EAPPI @worldcouncilofchurches @oikoumene @eappi.

More details about the initiative including a link to a social media kit and other resources can be found here.

THANK YOU FOR JOINING THE INITIATIVE AND SHOWING SUPPORT TO THE PALESTINIANS!

The original post by the WCC is here.

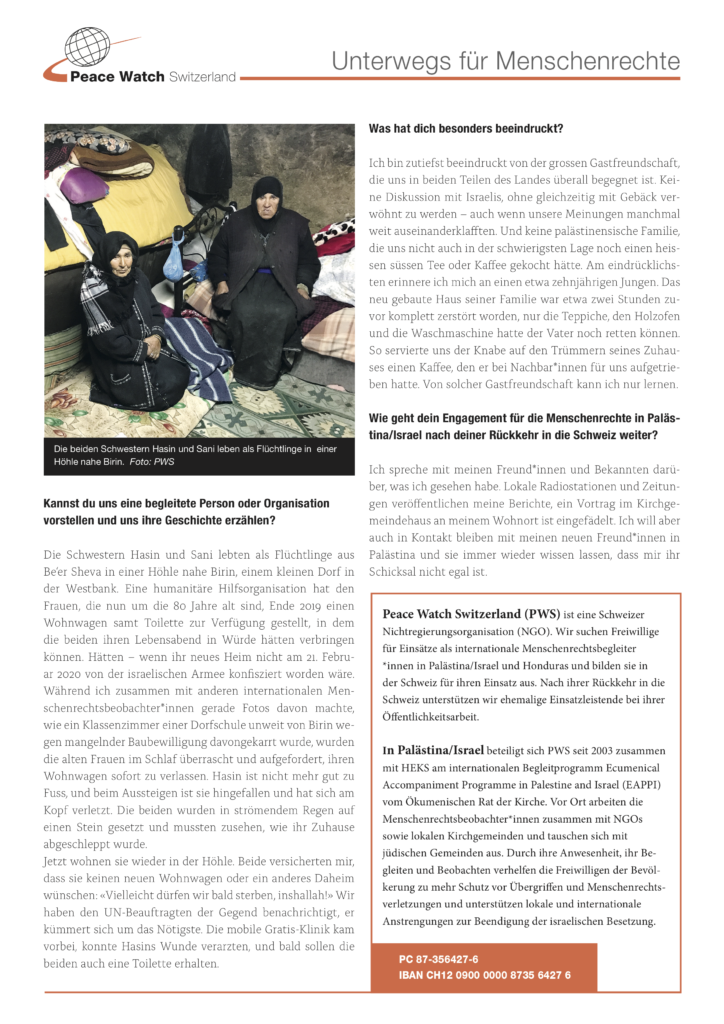

Ursula Frei leistete 2019/2020 mit Peace Watch Switzerland während drei Monaten einen Einsatz als Menschenrechtsbegleiterin in Palästina/Israel. Im folgenden Portrait erzählt sie uns von ihren Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Einsatz. PDF-Version

Der langjährige palästinensisch-israelische Konflikt führt zu schweren Menschenrechtsverletzungen und Gewaltübergriffen auf die Zivilbevölkerung auf der palästinensischen und israelischen Seite. Gleichzeitig ist der Konflikt von asymmetrischen Machtverhältnissen geprägt. Mit der schwindenden Hoffnung auf eine politische Lösung oder eine gewaltfreie Deeskalation des Konflikts, setzt die israelische Regierung weitgehend auf militärische Stärke. Die Achtung der grundlegenden Menschenrechte und die Bestimmungen des (humanitären) Völkerrechts ist dabei nicht mehr gewährleistet.

Israelische und palästinensische Friedenskräfte werden immer stärker marginalisiert. Im Westjordanland schränken Landenteignungen und Hauszerstörungen, Einschränkungen des Zugangs zu Land und der Bewegungsfreiheit das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben drastisch ein, und bedrohen die Lebensgrundlagen der dort ansässigen Menschen. Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Kirchen und andere Akteure der Zivilgesellschaft führen jedoch weiterhin ihre Aufbau-, Friedens- und Menschenrechtsprogramme fort, wann und wo immer dies möglich ist.

So auch das „Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel“ (EAPPI) des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK/WCC), an dem Peace Watch Switzerland (PWS) beteiligt ist. EAPPI leistet mit der Präsenz von internationalen Menschenrechtsbegleiter*innen in Palästina/Israel einen Beitrag zur Stärkung gewaltfreier Ansätze, zur Förderung von Friedenskräften und zum Schutz der Bevölkerung.

Das „Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel“ (EAPPI) ist eine Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK/WCC). Der ÖRK antwortete mit EAPPI 2001 auf einen Aufruf lokaler Kirchen sowie palästinensischer und israelischer Menschenrechtsorganisationen nach internationaler Präsenz zum Schutz der Bevölkerung. Im Frühling 2001 wurden mehrere kirchliche Pilotprojekte realisiert, bis schliesslich 2002 EAPPI ins Leben gerufen wurde. Seither sind rund 1500 internationale Begleiter*innen (Ecumenical Accompaniers «EAs») von Entsendeorganisationen aus einundzwanzig Ländern für einen Einsatz im Krisengebiet gewesen.

Freiwillige aus der Schweiz nehmen seit 2003 am EAPPI-Programm teil. Unter dem Patronat der evangelisch-reformierten Kirche «EKS» (bis 2019 Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK)) übernahm das HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) die Verantwortung für die Schweizer Beteiligung. Peace Watch Switzerland ist für die operationelle Durchführung in der Schweiz verantwortlich.

Vor Ort arbeiten die Menschenrechtsbeobachter*innen mit israelischen und palästinensischen NGOs sowie mit lokalen Kirchgemeinden. Es findet auch einen Austausch und Dialog mit verschiedenen jüdischen Gemeinden in Jerusalem und Haifa statt. Durch ihre Präsenz vor Ort verhelfen die EAs der Bevölkerung zu mehr Schutz vor Übergriffen und Menschenrechtsverletzungen. Zudem werden die lokalen und internationalen Anstrengungen zur Beendigung der israelischen Besatzung unterstützt.

Damit sie im Kampf um ihre Menschenrechte und verfassungsmässigen Rechte nicht chancenlos bleiben, sind Menschenrechtsverteidiger*innen, Basisorganisationen und bäuerliche Gemeinschaften auf internationale Begleitung angewiesen. Zivilgesellschaftliche Organisationen in Honduras bitten deshalb die internationale Gemeinschaft um ihre Anwesenheit im Land. Nur internationale Präsenz und Beobachtung können bewirken, dass sie im Kampf um die Ressource Land und die Erhaltung ihres Lebensraums Visibilität und eine Stimme erhalten. Genau hier setzt internationale Menschenrechtsbeobachtung und –Begleitung an, so auch diejenige von Peace Watch Switzerland in Honduras.

Freiwillige aus der Schweiz, aus anderen Ländern Europas, und auch aus Nord- oder Lateinamerika leisten einen Einsatz von mindestens sechs Monaten im PWS-Projekt Acompañamiento Internacional en Honduras (ACO-H). Sie arbeiten in international zusammengesetzten Teams von 4 – 6 Menschrechtsbegleiter*innen, begleiten bäuerliche Gemeinschaften und Menschenrechtsverteidiger*innen in ihrem Alltag, auf Behördengängen oder vor Gericht. Die Einsatzleistenden dokumentieren die Geschehnisse vor Ort. Ihre Präsenz beruhigt Konfliktsituationen und schreckt gewalttätige Akteure ab. Die internationalen Menschenrechtsbegleiter*innen haben eine Wohnung in der Hauptstadt Tegucigalpa, wo sich auch das Büro von PWS befindet. Von dort aus starten die mehrtätigen Begleitungen in die Dörfer und Gemeinschaften, welche Menschenrechtsbegleitung und -beobachtung von PWS angefordert haben. Das honduranische PWS-Team leitet und koordiniert die Begleitarbeit im Land, ist verantwortliche für die Sicherheit und leistet die Vernetzungsarbeit.

Das PWS-Begleitprojekt in Honduras ist eingebettet in die Programmarbeit von HEKS zum Schutz von Menschenrechtsverteidiger*innen in Honduras. PWS ist Teil eines Netzwerkes von nationalen und internationalen Akteuren in Honduras. Das PWS-Team in Honduras besteht aus dem Projektleiter, dem Koordinator für die Südregion, und einer Fachfrau für Finanzen und Administration. In Honduras ist PWS Partnerorganisation von HEKS und Teil des Programms PRODERECHOS von HEKS-Honduras.

Peace Watch Switzerland (PWS) arbeitete bis Ende 2019 in Guatemala am internationalen Begleitprojekt ACOGUATE (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Guatemala) mit und entsandte freiwillige Menschenrechtbeobachtende nach Guatemala.

Diese begleiteten Zeug*innen von Gräueltaten, die während des internen bewaffneten Konflikts begangen wurden. Gleichzeitig begleiteten sie auch bis zu 200 Menschenrechtsverteidiger*innen, Bauernorganisationen, Verteidiger*innen von Land und Territorium und Gewerkschafter*innen, die sich für die Rechte der oft indigenen Bevölkerung engagierten. Die Beobachter*innen begleiteten unter anderem Mitglieder der AJR (Association Justice et Réconciliation) und Kläger*innen oder Zeug*innen von Menschenrechtsverletzungen zu Anhörungen und Gerichtsverhandlungen. Sie besuchten Zeug*innen und Vertreter*innen in ihren Gemeinden, begleiteten Menschenrechtsaktivist*innen an Sitzungen, beobachteten Demonstrationen sozialer Bewegungen u.v.m.

Nach 36 Jahren Bürgerkrieg mit 30 Jahren Militärdiktatur und einem Völkermord an den Maya-Ixiles Anfang der 1980er Jahre, unterzeichneten Regierung, Armee und Guerilla 1996 umfangreiche Friedensabkommen. Die soziale Situation in Guatemala bleibt jedoch trotz der Friedensverträge fragil. Die Kriegstraumata sind nicht verarbeitet worden und die sozialen Brüche sind in einigen Regionen noch sehr präsent.

Die Zahl der Opfer von Morden ist heute höher als während des internen bewaffneten Konflikts. Gewalt und Straflosigkeit sind in Guatemala nach wie vor an der Tagesordnung. In den letzten Jahren hat sich zudem die Strategie der Kriminalisierung von Menschen und Organisationen, die sich für die Menschenrechte und die verfassungsmässigen Rechte einsetzen verstärkt. Immer mehr Menschenrechtsverteidiger*innen (MRV) werden für eine Straftat angeklagt, die sie nicht begangen haben. Dadurch werden die Angeklagten, ihre Familien und die Gemeinden oder Organisationen, denen sie meist als Führungsperson angehören, hart getroffen. Anstatt sich weiterhin dem gewaltfreien Kampf um ihre Rechte widmen zu können, werden ihre Kräfte und Ressourcen in juristischen Prozessen gebunden.

Von 2009 – 2020 begleitete PWS in Kolumbien Gemeinschaften von Kleinbäuer*innen, die sich im Landstreit mit Grossgrundbesitzer*innen oder Agrarfirmen befanden. Durch ihren Widerstand setzte sich die lokale Bevölkerung hohen Risiken aus, denn in Kolumbien sind Drohungen, Vertreibungen und die Anwendung von Gewalt gängige Mittel, um politische oder wirtschaftliche Interessen durchzusetzen.

PWS begleitete fünf Dörfer in der Region Magdalena Medio: Las Pavas, El Guayabo, Bella Union, El Garzal und Nueva Esperanza. Die Gemeinschaften gehören dem ‹Red de Iniciativas de Paz desde la Base› an, einem Netzwerk von Basisorganisationen, die sich für den Frieden einsetzen. Zusätzlich begleitetete PWS punktuell zwei Menschenrechtsorganisationen in Barrancabermeja, dem Hauptort der Region Magdalena Medio: die «Organización Feminina Popular (OFP)» und «Ríos Vivos». Die Organisationen setzen sich für Frauenrechte und den Schutz der Umwelt ein – zwei Transversalthemen, auch für die Gemeinschaften, die sich für ihre Rechte auf Land und Wasser einsetzen und einen Schwerpunkt auf das Engagement der Frauen legen. PWS arbeitete in Kolumbien mit der lokalen Partnerorganisation ‹Pensamiento y Acción Social› (PAS). Diese koordinierte die Arbeit der Menschenrechtsbeobachter*innen vor Ort.

Die Präsenz internationaler Beobachter*innen hält die bewaffneten Gruppen auf Distanz zu den begleiteten Dörfern und Menschenrechtsorganisationen, und erlaubt es der Zivilbevölkerung, ihr Leben in grösserer Sicherheit zu leben und ihrem Engagement für ihre Landrechte nachzugehen. Die Beobachter*innen bieten den Begleiteten Schutz und dokumentieren Menschenrechtsverletzungen, um sie danach auf nationaler wie internationaler Ebene bekannt zu machen.

Honduras ist geprägt von Armut, Ungleichheit und einem eklatanten Mangel an menschlicher Sicherheit. Dazu kommen Korruption und eine erschreckende Straflosigkeit. Über 95% der Gewalttaten werden nicht aufgeklärt. Die Regierung wurde 2017 verfassungswidrig und unter intransparenten Umständen wiedergewählt. Sie vergibt grosszügig Investitionslizenzen in die extraktive Industrie, die Energiegewinnung, und die Agrar- und Tourismusindustrie.

Die Früchte dieser Entwicklung gehen an Investoren und ihre Mittler, während die Umweltschäden zu Lasten der armen Bevölkerungsmehrheit sowie der bestehenden Ökosysteme gehen. Die dort ansässige Bevölkerung hat ihren Lebensraum zu räumen. Basisorganisationen und bäuerliche Gemeinschaften, die sich dagegen wehren und sich für ihre Rechte einsetzen, werden kriminalisiert und bedroht. Der Süden des Landes mit den Departementen Valle und Choluteca am Golf von Fonseca ist besonders exponiert. Hier plant die honduranische Regierung eine sogenannte Sonderentwicklungszone einzurichten, einen extraterritorialen Raum, in welchem nationale Gesetze kaum Bedeutung haben und ideale Bedingungen für Auslandsinvestitionen herrschen sollen. Zahlreiche Projekte sind geplant. Die lokale Bevölkerung steht unter enormem Druck sich zu beteiligen, die bisherige Nutzung ihres Lebensraums aufzugeben oder die Region zu verlassen. Doch das Land, auf dem sie leben, ist alles was sie haben.

Kolumbien befindet sich seit über 50 Jahren in einem internen Konflikt. Die Hauptakteure sind der Staat – Armee und Polizei –, verschiedene Guerillagruppen, paramilitärische Einheiten und bewaffnete Akteure des Drogenhandels. Opfer ist insbesondere eine verarmte ländliche Bevölkerung, die immer wieder ungewollt zwischen die Fronten der verschiedenen Akteure gerät und oft zur Zielscheibe wird, wenn es um den Zugang zu Land und anderen natürlichen Ressourcen geht.

Die Friedensverträge, die 2016 von der kolumbianischen Regierung und den FARC unterzeichnet wurden, liessen eine bessere Zukunft für die kolumbianische Bevölkerung erhoffen. In vielen Fällen hat sich diese Hoffnung leider nicht bewahrheitet. Lokale Organisationen zeichnen ein prekäres Bild der aktuellen Situation, vor allem in den ländlichen Regionen, wo ein gezielter Krieg gegen zivilgesellschaftliche Organisationen, soziale Bewegungen und Minderheiten geführt wird. Die systematischen Angriffe auf Führungspersonen aus der Zivilgesellschaft sind eine Folge des Klientelismus und der unerbittlichen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Landes. Viele Bürger*innen erhalten keinen staatlichen Schutz vor bewaffneten Gruppen und das Land verzeichnet nach wie vor eine sehr hohe Straflosigkeit.