Sonja Widmer leistete 2023 mit Peace Watch Switzerland (PWS) einen 3-monatigen Freiwilligeneinsatz als Menschenrechtsbeobachterin in Palästina/Israel. Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie als Sozialdiakonin in der kirchlichen Altersarbeit in Gränichen. Nach Berufs- und Familienarbeit konnte mit ihrem Freiwilligeneinsatz endlich ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehen. PDF-Version

Massenvertreibungen und Landenteignungen von Palästinenser*innen durch israelische Behörden und Siedler*innen im Westjordanland und in Ostjerusalem erreichen seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 und der darauffolgenden Invasion israelischer Streitkräfte in Gaza eine neue Dimension. Ein ehemaliger Menschenrechtsbeobachter sprach mit Faez Khderat, dem Ratsvorsitzenden von Zanuta sowie mit Jeff Halper, einem israelischen Anthropologen und Direktor des Israeli Committee Against House Demolitions, über die aktuelle Situation vor Ort. PDF Version.

Wir suchen:

Einsatzdauer: 3 Monate

Vorbereitungstraining: 15. bis 21. September 2024

Einsatzbeginn: Mitte November 2024, Ende Januar 2025 oder zu einem späteren Zeitpunkt in 2025

Die Einsatzleistenden übernehmen die Kosten für Flug und Krankenversicherung und bezahlen einen Beitrag ans Training und an den Einsatz. Vor Ort sind alle Kosten gedeckt, Einsatzleistende erhalten ein Taschengeld.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail an Sarah Slan: eappi(at)peacewatch.ch

Die Ausschreibung ist hier auch als PDF erhältlich.

PWS, 17 Juni 2024

Nach der Gewalteskalation in Palästina/Israel anfangs Oktober 2023 und der Evakuierung aller ökumenischen Begleitpersonen aus Palästina/Israel, konnte Ende Januar ein kleines Team internationaler Menschenrechtsbeobachter*innen die Begleitarbeit vor Ort wieder aufnehmen. Aus der Schweiz ist noch niemand dabei. Die Placements werden schrittweise wieder besetzt und die Aufgaben des Programms nach und nach wieder aufgenommen, abhängig von der Sicherheitslage und dem Zugangsbeschränkungen.

Für weitere Informationen oder bei Interesse an einem Einsatz, nehmen Sie bitte mit der Programmkoordinatorin Kontakt auf.

Britta Gfeller leistete 2022 mit Peace Watch Switzerland (PWS) einen dreimonatigen Freiwilligeneinsatz als Menschenrechtsbeobachterin in Palästina/Israel. Sie arbeitete davor mehrere Jahre als Journalistin. Nach ihrem Einsatz orientierte sie sich beruflich um. Im folgenden Interview gibt sie über ihre Motivation, ihre Erfahrungen in Palästina/Israel und darüber, wie der Einsatz sie geprägt hat, Auskunft. PDF-Version

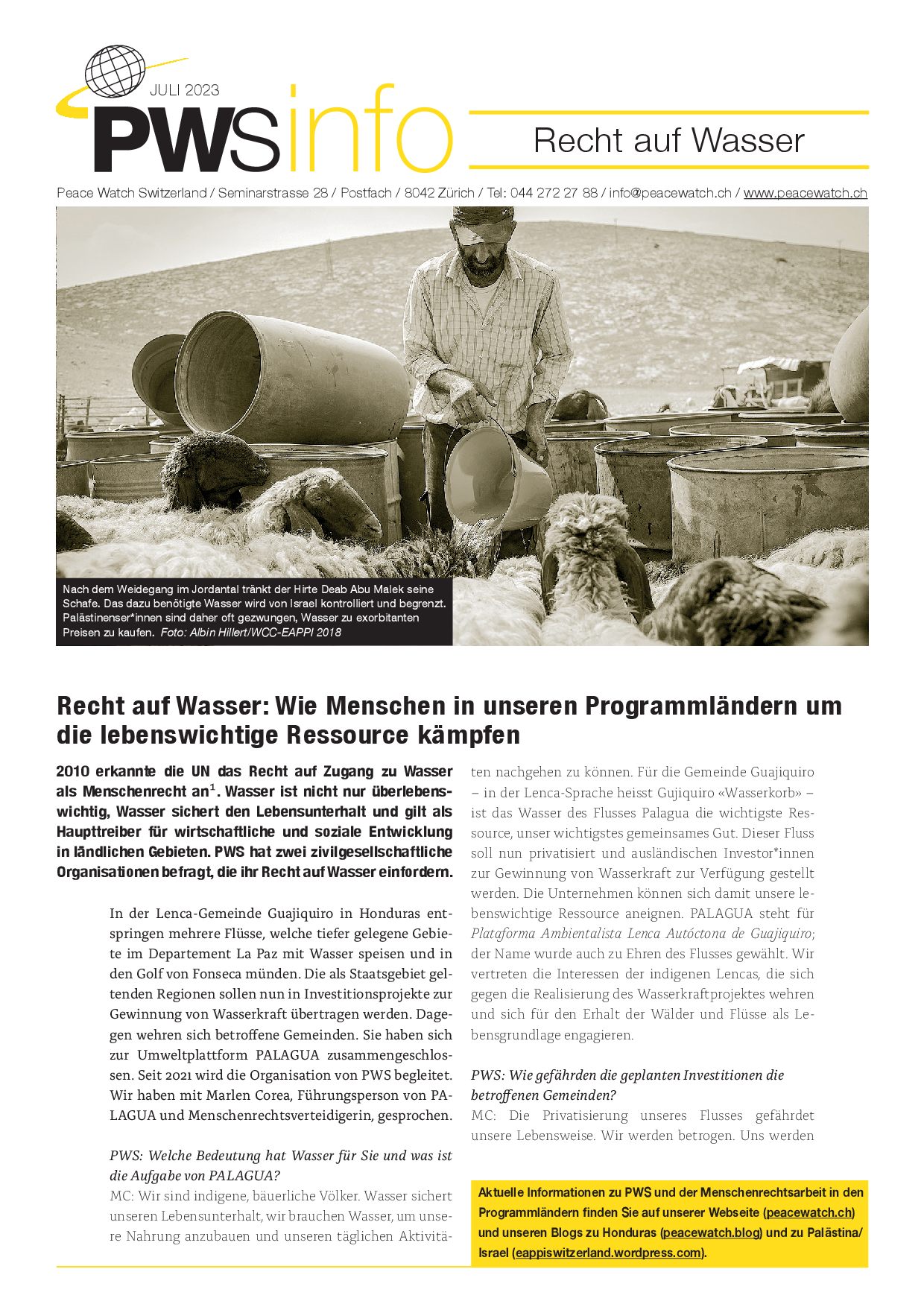

2010 erkannte die UN das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht an. Dennoch sind 40% der Weltbevölkerung von Wasserknappheit betroffen und der Klimawandel verschärft die Situation weiter. Im März 2023 fand die erste UN-Weltwasserkonferenz seit 1977 statt. PWS hat dies zum Anlass genommen, der Frage nachzugehen, welche Bedeutung Wasser in unseren Programmländern hat. Lesen Sie hier die Antworten der befragten zivilgesellschaftlichen Organisationen. PDF Version.

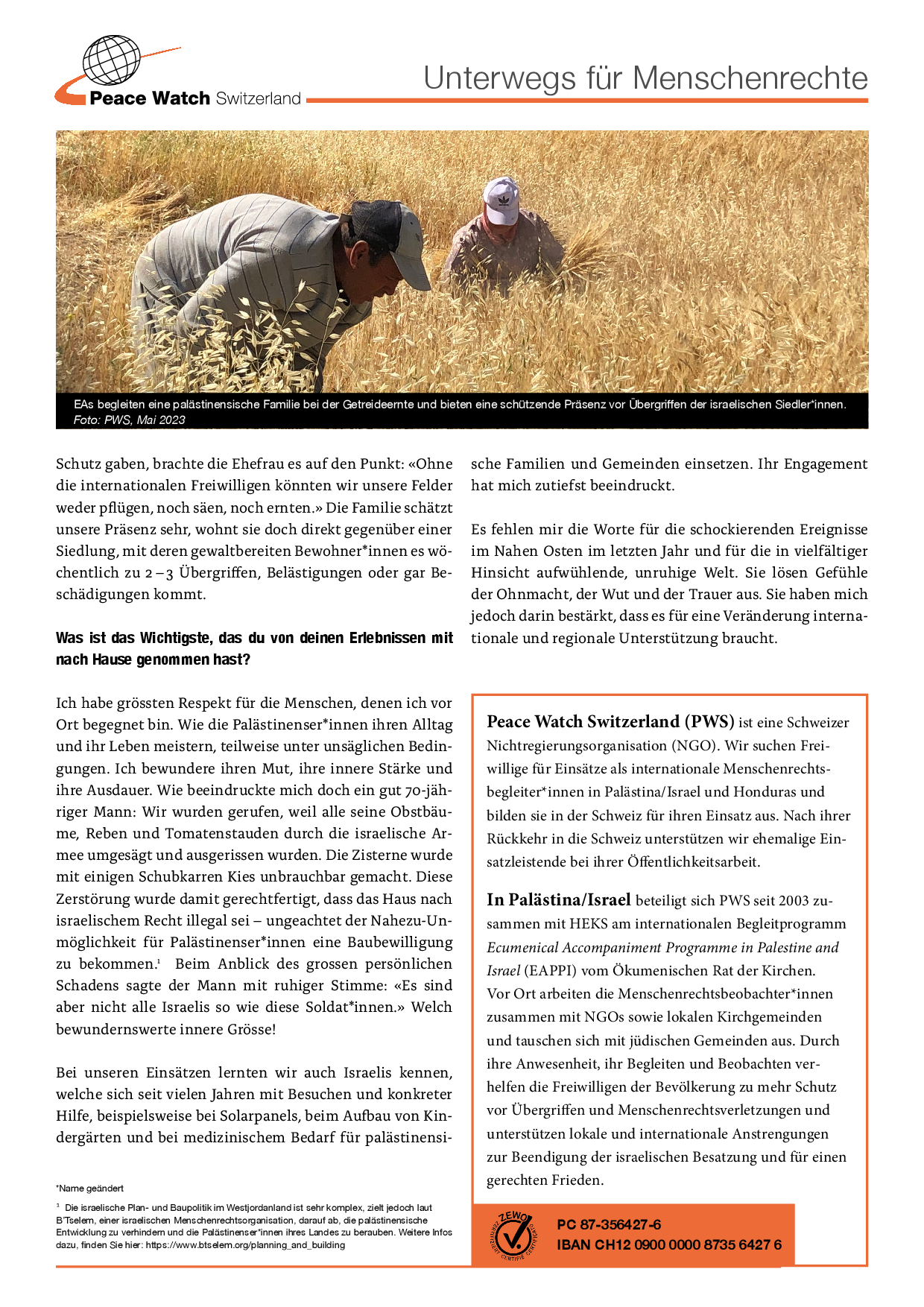

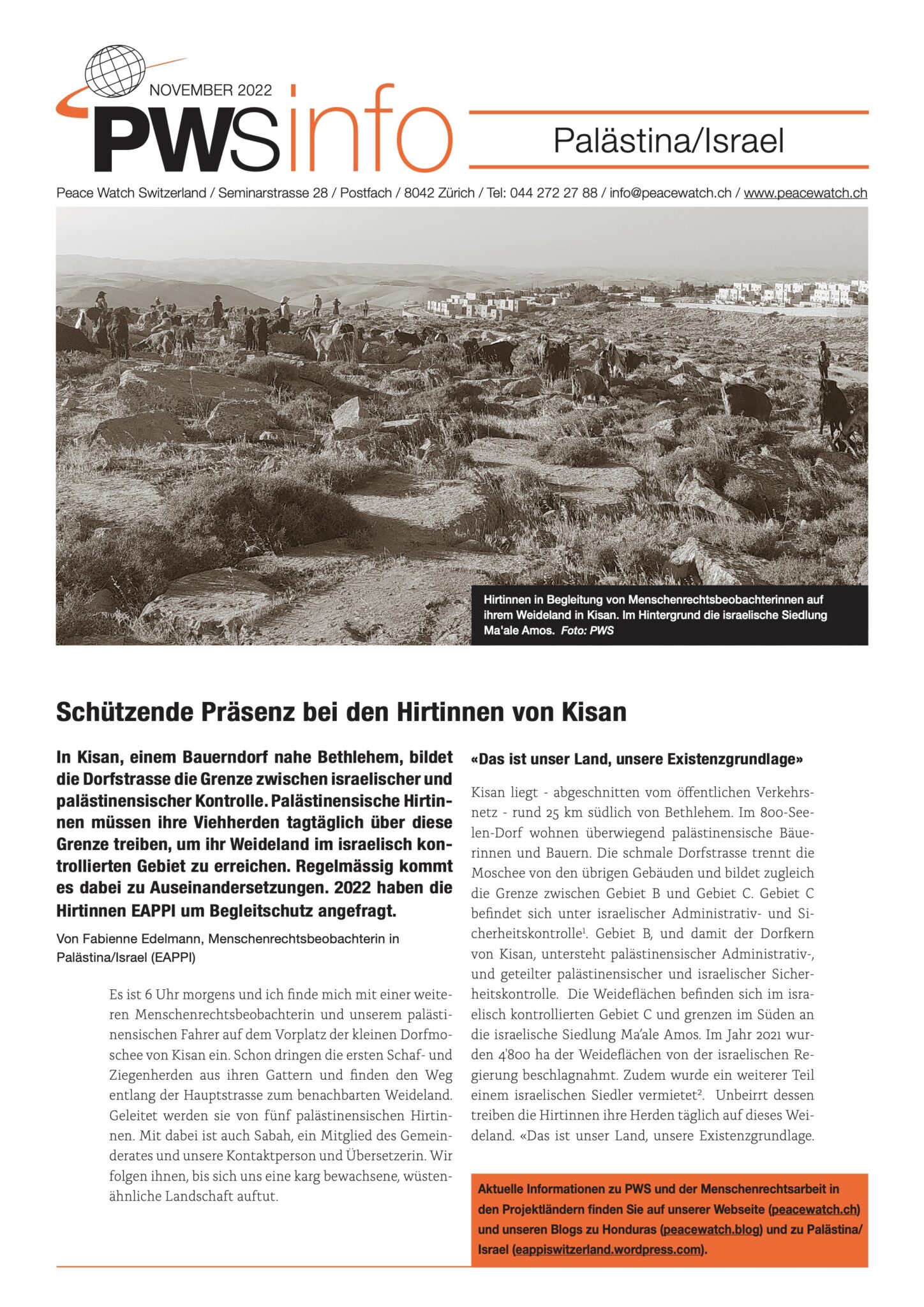

In Kisan, einem Bauerndorf in der Nähe von Bethlehem, bieten internationale Menschenrechtsbeobachter*innen von EAPPI palästinensischen Hirtinnen Schutz vor Angriffen israelischer Siedler*innen. Tagtäglich müssen die Hirtinnen ihr Vieh auf das Weideland treiben, das im israelisch-kontrollierten Gebiet liegt und an eine israelische Siedlung grenzt. Regelmässig kommt es zu Auseinandersetzungen. Lesen Sie im aktuellen Infoblatt über den Alltag und die Standhaftigkeit der betroffenen Hirtinnen. PDF Version

Werner Surbeck leistete 2022 mit Peace Watch Switzerland (PWS) einen dreimonatigen Freiwilligeneinsatz als Menschenrechtsbeobachter in Palästina/Israel. Bis zu seiner Pensionierung war er Sekundarlehrer in Spreitenbach und unterrichtete in einem Durchgangszentrum Deutsch für Asylbewerber*innen. Im folgenden Interview gibt Werner über seine Motivation, den Wiedereinstieg von EAPPI nach Covid und seine Erfahrungen in Palästina/Israel Auskunft. PDF-Version

Ein weiterer «School Run» stand auf dem Tagesplan. Seit knapp drei Monaten leisteten wir bei vier bis sechs Schulen in der Umgebung von Bethlehem mehrmals die Woche sogenannte «protective presence». Die palästinensischen Lehrpersonen baten uns explizit darum, möglichst häufig auf dem Schulweg und vor den Schulen aufzukreuzen. Zu oft wurden Schulen und deren Umgebung Schauplätze von Gewalt zwischen palästinensischen Kindern und der Israelischen Armee (IDF), Personenkontrollen und Verhaftungen. Die internationale Präsenz von EAPPI soll u.a. die Hemmschwelle, dass es zu solchen Vorfällen kommt, erhöhen. Leider ist dies nicht immer der Fall.

Um 07:00 Uhr fuhren wir mit unserem palästinensischen Fahrer zur Primar- und Sekundarschule in Tuq’u und wurden wie so oft, nicht nur von freundlichen palästinensischen Lehrer*innen und Schüler*innen, sondern auch vom IDF empfangen. In einer Selbstverständlichkeit hatten sie ihren Jeep neben den Eingang zur Primarschule parkiert. Weit und breit keine Israelischen Siedler*innen, die es zu beschützen gäbe. Und dennoch gibt es Gründe, warum sie fast täglich vor palästinensischen Schulen patrouillieren. Ihre Devise lautet «Make your presence felt». Die Palästinenser*innen sollen sich nicht nur physisch, sondern auch psychisch tagtäglich besetzt fühlen. Ein Gefühl, dass man bereits als kleines Kind in der West Bank bestens kennt und nicht abschütteln kann.

Und so werden unzählige verängstigte palästinensische Primarschüler*innen bereits auf dem Schulweg mit der israelischen Besatzung konfrontiert, indem sie früh morgens an ebenfalls jungen und schwerbewaffneten Soldat*innen mit ihren Militär-Jeeps vorbeigehen müssen. Viele ihrer Bekannten und Verwandten wurden bereits auf genau diesem Schulweg oder auf dem Pausenhof verhaftet und sahen diesen Jeep schon von innen. Oft wird ihnen vorgeworfen, Steine geworfen zu haben. Nach ein paar Tagen in Haft werden sie in der Regel gegen eine Kaution von mehreren hundert Franken wieder freigelassen. Verfahrensrechte geniessen die Kinder nur wenig, so ist es gemäss israelischem Militärrecht bspw. keinem Anwalt erlaubt, bei der ersten Einvernahme des Kindes anwesend zu sein.

Langsam waren die Schüler*innen nicht mehr irgendwelche palästinensische Kinder für mich, sondern bekannte Gesichter, auf deren Wiedersehen ich mich freute und die mich mit einem Lächeln, netten Gesten und vielen High-Fives begrüssten. Umso mehr litt ich mit ihnen mit, wenn ich von dem anwesenden Lehrpersonal über ergangene Verhaftungen unterrichtet wurde. Die Woche zuvor waren es deren drei gewesen. Die Gründe dafür waren unbekannt. Auch über deren Aufenthaltsort wusste man nichts. Ein weiteres Mal wiesen wir das Lehrpersonal und Familienangehörige auf die Organisation «Defence for children international» (DCI) hin, welche in solchen Angelegenheiten kostenlos juristische Unterstützung anbietet. Die Kontaktdaten hatten sie bereits von uns erhalten. Nach einem kurzen Volleyballspiel machten wir uns wieder auf den Weg.

Nachmittags – auf dem Weg zur Schule in Al-Khader – gerieten wir in einen gewalttätigen Zusammenstoss zwischen palästinensischen Schülern und dem IDF. Ca. 200 Meter entfernt von der Schule trafen wir auf der einen Seite auf Schüler und auf der anderen Seite auf zwei IDF-Soldaten, die sich gegenseitig gestisch und verbal provozierten. Das Gesicht mit Kufiya’s umhüllt, nahmen die Schüler ein paar Steine vom Boden auf und warfen diese in die Richtung der beiden Soldaten. Letztere amüsierten sich aus sicherer Distanz darüber und winkten den Kindern zu, sie sollen bloss näherkommen – gleichzeitig zielten sie mit ihren Waffen auf die herannahenden Schüler.

Die Situation drohte zu eskalieren. Keine zwei Minuten später sahen wir dutzende Kinder und Jugendliche in zwei Seitenstrassen rennen. Zwei Militärjeeps rasten mit hohem Tempo in unsere Richtung, verfolgten die Kinder auf den Strassen und zündeten dabei Irritationskörper. Zu Fuss sicherten ein paar Soldat*innen die Umgebung und drangen in ein paar Wohnhäuser ein. Aus den Häusern flüchteten Kinder rennend von den Soldat*innen und dem lauten Knallen der Irritationskörper davon. Wir fuhren im Taxi so unverdächtig wie möglich am Militärjeep vorbei und sahen wie IDF-Soldaten gerade einen Jungen verhafteten und ihn in den Wagen verfrachteten. Plötzlich schoss ein Soldat eine Art Rauchbombe in unsere Richtung, welche auf dem Dach eines völlig unbeteiligten vorbeifahrenden Autos landete. Wir waren nur 5 Meter daneben. Die Situation wurde zu brenzlig und wir verliessen die Szenerie.

Oftmals können wir die Eskalation und Menschenrechtsverletzungen mit unserer alleiniger Präsenz nicht verhindern. So sind wir in diesen Situationen jeweils stark an das Prinzip der Nichteinmischung gebunden. Aber wir können beobachten, darüber berichten und Solidarität zeigen. So gehen wir die Familien besuchen, deren Kinder verhaftet wurden. Wir hören zu und zeigen ihnen, dass sie nicht alleine sind. Wenn immer möglich, agieren wir als Vermittler*innen und vernetzen die Betroffenen mit lokalen Organisationen, die konkrete Unterstützung leisten können. Unsere Berichterstattungen lesen wir täglich in ein System ein, welches auch internationalen Organisationen wie der UNO oder dem IKRK zur Verfügung steht. Zudem empfangen wir internationale Delegationen, berichten über die Lage vor Ort und leisten überall auf der Welt Sensibilisierungsarbeit. Die Welt soll erfahren, welche Auswirkungen die israelische Besatzung auf das alltägliche Leben der Palästinenser*innen hat.

Wenige Tage später gingen wir zum letzten Mal in die Primarschule, um uns zu verabschieden. In zwei Tagen werden bereits neue Menschenrechtsbegleiter*innen vor den Schulen «protective presence» leisten. Wir warteten bis die Kinder ihren morgendlichen Appell (Singen der Nationalhymne, Gymnastikbewegungen und Lesungen aus dem Koran) hinter sich hatten, standen neben der Eingangstüre und verteilten High-Fives an die ungefähr 200-250 jungen Schüler*innen die an uns vorbeigingen. Ein wunderschöner Abschied. In diesem Augenblick wusste ich, dass ich die unzähligen School Runs, die Schüler- und Lehrer*innen am meisten vermissen würde. Wir tranken noch eine letzte Tasse Tee zusammen, bevor wir uns wieder auf den Weg nach Hause begingen.

Der langjährige palästinensisch-israelische Konflikt führt zu schweren Menschenrechtsverletzungen und Gewaltübergriffen auf die Zivilbevölkerung auf der palästinensischen und israelischen Seite. Gleichzeitig ist der Konflikt von asymmetrischen Machtverhältnissen geprägt. Mit der schwindenden Hoffnung auf eine politische Lösung oder eine gewaltfreie Deeskalation des Konflikts, setzt die israelische Regierung weitgehend auf militärische Stärke. Die Achtung der grundlegenden Menschenrechte und die Bestimmungen des (humanitären) Völkerrechts ist dabei nicht mehr gewährleistet.

Israelische und palästinensische Friedenskräfte werden immer stärker marginalisiert. Im Westjordanland schränken Landenteignungen und Hauszerstörungen, Einschränkungen des Zugangs zu Land und der Bewegungsfreiheit das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben drastisch ein, und bedrohen die Lebensgrundlagen der dort ansässigen Menschen. Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Kirchen und andere Akteure der Zivilgesellschaft führen jedoch weiterhin ihre Aufbau-, Friedens- und Menschenrechtsprogramme fort, wann und wo immer dies möglich ist.

So auch das „Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel“ (EAPPI) des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK/WCC), an dem Peace Watch Switzerland (PWS) beteiligt ist. EAPPI leistet mit der Präsenz von internationalen Menschenrechtsbegleiter*innen in Palästina/Israel einen Beitrag zur Stärkung gewaltfreier Ansätze, zur Förderung von Friedenskräften und zum Schutz der Bevölkerung.

Das „Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel“ (EAPPI) ist eine Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK/WCC). Der ÖRK antwortete mit EAPPI 2001 auf einen Aufruf lokaler Kirchen sowie palästinensischer und israelischer Menschenrechtsorganisationen nach internationaler Präsenz zum Schutz der Bevölkerung. Im Frühling 2001 wurden mehrere kirchliche Pilotprojekte realisiert, bis schliesslich 2002 EAPPI ins Leben gerufen wurde. Seither sind rund 1500 internationale Begleiter*innen (Ecumenical Accompaniers «EAs») von Entsendeorganisationen aus einundzwanzig Ländern für einen Einsatz im Krisengebiet gewesen.

Freiwillige aus der Schweiz nehmen seit 2003 am EAPPI-Programm teil. Unter dem Patronat der evangelisch-reformierten Kirche «EKS» (bis 2019 Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK)) übernahm das HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) die Verantwortung für die Schweizer Beteiligung. Peace Watch Switzerland ist für die operationelle Durchführung in der Schweiz verantwortlich.

Vor Ort arbeiten die Menschenrechtsbeobachter*innen mit israelischen und palästinensischen NGOs sowie mit lokalen Kirchgemeinden. Es findet auch einen Austausch und Dialog mit verschiedenen jüdischen Gemeinden in Jerusalem und Haifa statt. Durch ihre Präsenz vor Ort verhelfen die EAs der Bevölkerung zu mehr Schutz vor Übergriffen und Menschenrechtsverletzungen. Zudem werden die lokalen und internationalen Anstrengungen zur Beendigung der israelischen Besatzung unterstützt.

Damit sie im Kampf um ihre Menschenrechte und verfassungsmässigen Rechte nicht chancenlos bleiben, sind Menschenrechtsverteidiger*innen, Basisorganisationen und bäuerliche Gemeinschaften auf internationale Begleitung angewiesen. Zivilgesellschaftliche Organisationen in Honduras bitten deshalb die internationale Gemeinschaft um ihre Anwesenheit im Land. Nur internationale Präsenz und Beobachtung können bewirken, dass sie im Kampf um die Ressource Land und die Erhaltung ihres Lebensraums Visibilität und eine Stimme erhalten. Genau hier setzt internationale Menschenrechtsbeobachtung und –Begleitung an, so auch diejenige von Peace Watch Switzerland in Honduras.

Freiwillige aus der Schweiz, aus anderen Ländern Europas, und auch aus Nord- oder Lateinamerika leisten einen Einsatz von mindestens sechs Monaten im PWS-Projekt Acompañamiento Internacional en Honduras (ACO-H). Sie arbeiten in international zusammengesetzten Teams von 4 – 6 Menschrechtsbegleiter*innen, begleiten bäuerliche Gemeinschaften und Menschenrechtsverteidiger*innen in ihrem Alltag, auf Behördengängen oder vor Gericht. Die Einsatzleistenden dokumentieren die Geschehnisse vor Ort. Ihre Präsenz beruhigt Konfliktsituationen und schreckt gewalttätige Akteure ab. Die internationalen Menschenrechtsbegleiter*innen haben eine Wohnung in der Hauptstadt Tegucigalpa, wo sich auch das Büro von PWS befindet. Von dort aus starten die mehrtätigen Begleitungen in die Dörfer und Gemeinschaften, welche Menschenrechtsbegleitung und -beobachtung von PWS angefordert haben. Das honduranische PWS-Team leitet und koordiniert die Begleitarbeit im Land, ist verantwortliche für die Sicherheit und leistet die Vernetzungsarbeit.

Das PWS-Begleitprojekt in Honduras ist eingebettet in die Programmarbeit von HEKS zum Schutz von Menschenrechtsverteidiger*innen in Honduras. PWS ist Teil eines Netzwerkes von nationalen und internationalen Akteuren in Honduras. Das PWS-Team in Honduras besteht aus dem Projektleiter, dem Koordinator für die Südregion, und einer Fachfrau für Finanzen und Administration. In Honduras ist PWS Partnerorganisation von HEKS und Teil des Programms PRODERECHOS von HEKS-Honduras.

Peace Watch Switzerland (PWS) arbeitete bis Ende 2019 in Guatemala am internationalen Begleitprojekt ACOGUATE (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Guatemala) mit und entsandte freiwillige Menschenrechtbeobachtende nach Guatemala.

Diese begleiteten Zeug*innen von Gräueltaten, die während des internen bewaffneten Konflikts begangen wurden. Gleichzeitig begleiteten sie auch bis zu 200 Menschenrechtsverteidiger*innen, Bauernorganisationen, Verteidiger*innen von Land und Territorium und Gewerkschafter*innen, die sich für die Rechte der oft indigenen Bevölkerung engagierten. Die Beobachter*innen begleiteten unter anderem Mitglieder der AJR (Association Justice et Réconciliation) und Kläger*innen oder Zeug*innen von Menschenrechtsverletzungen zu Anhörungen und Gerichtsverhandlungen. Sie besuchten Zeug*innen und Vertreter*innen in ihren Gemeinden, begleiteten Menschenrechtsaktivist*innen an Sitzungen, beobachteten Demonstrationen sozialer Bewegungen u.v.m.

Nach 36 Jahren Bürgerkrieg mit 30 Jahren Militärdiktatur und einem Völkermord an den Maya-Ixiles Anfang der 1980er Jahre, unterzeichneten Regierung, Armee und Guerilla 1996 umfangreiche Friedensabkommen. Die soziale Situation in Guatemala bleibt jedoch trotz der Friedensverträge fragil. Die Kriegstraumata sind nicht verarbeitet worden und die sozialen Brüche sind in einigen Regionen noch sehr präsent.

Die Zahl der Opfer von Morden ist heute höher als während des internen bewaffneten Konflikts. Gewalt und Straflosigkeit sind in Guatemala nach wie vor an der Tagesordnung. In den letzten Jahren hat sich zudem die Strategie der Kriminalisierung von Menschen und Organisationen, die sich für die Menschenrechte und die verfassungsmässigen Rechte einsetzen verstärkt. Immer mehr Menschenrechtsverteidiger*innen (MRV) werden für eine Straftat angeklagt, die sie nicht begangen haben. Dadurch werden die Angeklagten, ihre Familien und die Gemeinden oder Organisationen, denen sie meist als Führungsperson angehören, hart getroffen. Anstatt sich weiterhin dem gewaltfreien Kampf um ihre Rechte widmen zu können, werden ihre Kräfte und Ressourcen in juristischen Prozessen gebunden.

Von 2009 – 2020 begleitete PWS in Kolumbien Gemeinschaften von Kleinbäuer*innen, die sich im Landstreit mit Grossgrundbesitzer*innen oder Agrarfirmen befanden. Durch ihren Widerstand setzte sich die lokale Bevölkerung hohen Risiken aus, denn in Kolumbien sind Drohungen, Vertreibungen und die Anwendung von Gewalt gängige Mittel, um politische oder wirtschaftliche Interessen durchzusetzen.

PWS begleitete fünf Dörfer in der Region Magdalena Medio: Las Pavas, El Guayabo, Bella Union, El Garzal und Nueva Esperanza. Die Gemeinschaften gehören dem ‹Red de Iniciativas de Paz desde la Base› an, einem Netzwerk von Basisorganisationen, die sich für den Frieden einsetzen. Zusätzlich begleitetete PWS punktuell zwei Menschenrechtsorganisationen in Barrancabermeja, dem Hauptort der Region Magdalena Medio: die «Organización Feminina Popular (OFP)» und «Ríos Vivos». Die Organisationen setzen sich für Frauenrechte und den Schutz der Umwelt ein – zwei Transversalthemen, auch für die Gemeinschaften, die sich für ihre Rechte auf Land und Wasser einsetzen und einen Schwerpunkt auf das Engagement der Frauen legen. PWS arbeitete in Kolumbien mit der lokalen Partnerorganisation ‹Pensamiento y Acción Social› (PAS). Diese koordinierte die Arbeit der Menschenrechtsbeobachter*innen vor Ort.

Die Präsenz internationaler Beobachter*innen hält die bewaffneten Gruppen auf Distanz zu den begleiteten Dörfern und Menschenrechtsorganisationen, und erlaubt es der Zivilbevölkerung, ihr Leben in grösserer Sicherheit zu leben und ihrem Engagement für ihre Landrechte nachzugehen. Die Beobachter*innen bieten den Begleiteten Schutz und dokumentieren Menschenrechtsverletzungen, um sie danach auf nationaler wie internationaler Ebene bekannt zu machen.

Honduras ist geprägt von Armut, Ungleichheit und einem eklatanten Mangel an menschlicher Sicherheit. Dazu kommen Korruption und eine erschreckende Straflosigkeit. Über 95% der Gewalttaten werden nicht aufgeklärt. Die Regierung wurde 2017 verfassungswidrig und unter intransparenten Umständen wiedergewählt. Sie vergibt grosszügig Investitionslizenzen in die extraktive Industrie, die Energiegewinnung, und die Agrar- und Tourismusindustrie.

Die Früchte dieser Entwicklung gehen an Investoren und ihre Mittler, während die Umweltschäden zu Lasten der armen Bevölkerungsmehrheit sowie der bestehenden Ökosysteme gehen. Die dort ansässige Bevölkerung hat ihren Lebensraum zu räumen. Basisorganisationen und bäuerliche Gemeinschaften, die sich dagegen wehren und sich für ihre Rechte einsetzen, werden kriminalisiert und bedroht. Der Süden des Landes mit den Departementen Valle und Choluteca am Golf von Fonseca ist besonders exponiert. Hier plant die honduranische Regierung eine sogenannte Sonderentwicklungszone einzurichten, einen extraterritorialen Raum, in welchem nationale Gesetze kaum Bedeutung haben und ideale Bedingungen für Auslandsinvestitionen herrschen sollen. Zahlreiche Projekte sind geplant. Die lokale Bevölkerung steht unter enormem Druck sich zu beteiligen, die bisherige Nutzung ihres Lebensraums aufzugeben oder die Region zu verlassen. Doch das Land, auf dem sie leben, ist alles was sie haben.

Kolumbien befindet sich seit über 50 Jahren in einem internen Konflikt. Die Hauptakteure sind der Staat – Armee und Polizei –, verschiedene Guerillagruppen, paramilitärische Einheiten und bewaffnete Akteure des Drogenhandels. Opfer ist insbesondere eine verarmte ländliche Bevölkerung, die immer wieder ungewollt zwischen die Fronten der verschiedenen Akteure gerät und oft zur Zielscheibe wird, wenn es um den Zugang zu Land und anderen natürlichen Ressourcen geht.

Die Friedensverträge, die 2016 von der kolumbianischen Regierung und den FARC unterzeichnet wurden, liessen eine bessere Zukunft für die kolumbianische Bevölkerung erhoffen. In vielen Fällen hat sich diese Hoffnung leider nicht bewahrheitet. Lokale Organisationen zeichnen ein prekäres Bild der aktuellen Situation, vor allem in den ländlichen Regionen, wo ein gezielter Krieg gegen zivilgesellschaftliche Organisationen, soziale Bewegungen und Minderheiten geführt wird. Die systematischen Angriffe auf Führungspersonen aus der Zivilgesellschaft sind eine Folge des Klientelismus und der unerbittlichen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Landes. Viele Bürger*innen erhalten keinen staatlichen Schutz vor bewaffneten Gruppen und das Land verzeichnet nach wie vor eine sehr hohe Straflosigkeit.